子どもの絵から見る、心と身体の発達

子どもの発達は、

・首のすわりから歩行などの運動の発達

・首のすわりから歩行などの運動の発達

・喃語から三語文などの言葉の発達

・自己中心性から自己同一性といった心の発達

など、

など、

色々な側面から成長の様子が伺えます。

そのうちのひとつとして、「絵」から見られる発達の過程についてご紹介します。

お子さんによって描き方や表現は

さまざまではありますが、

さまざまではありますが、

表現の発達は世界中の子どもたちで

共通していると言われています。

共通していると言われています。

個人差が大きい絵の発達過程ですが、

一般的には4つの段階を経ていきます。

一般的には4つの段階を経ていきます。

1.なぐり描き期(1歳~2歳頃)

なぐり描き期では、なにかを表現したいという意図を持って書いているわけではなく、クレヨンを握り、紙の上で動かすことで現れる跡に気がつき、その痕跡を楽しんでいます。

なぐり書きをする中で、『〇らしいやつ』『目、らしいもの』という表現の可能性に気がついてきます。

なぐり描き期では、なにかを表現したいという意図を持って書いているわけではなく、クレヨンを握り、紙の上で動かすことで現れる跡に気がつき、その痕跡を楽しんでいます。

なぐり書きをする中で、『〇らしいやつ』『目、らしいもの』という表現の可能性に気がついてきます。

2.象徴期(2歳~3歳頃)

すると、〇に点が2つといった、円のようなものを「ママ」「パパ」「〇〇くん」と意味を持たせ始めます。また、複雑ななぐり描きができるようになり、色々な形が組み合わさることで、その絵に「えび」や「きのこ」などと、後から意味付けをするようになります。

そのようにして書いた絵を「きのこだよ!」と親にみせて反応を伺っているところも、可愛らしいところで、「本当だ。きのこだね」なんて言えば喜びますし、「これはなんだろう」といった顔やコメントをすれば、「ここが〇〇でね、ここが〇〇なの」などと形の特徴を表現するようになり、絵がよりそのものらしくなるように特徴を観察し強調するようになります。

そのようにして書いた絵を「きのこだよ!」と親にみせて反応を伺っているところも、可愛らしいところで、「本当だ。きのこだね」なんて言えば喜びますし、「これはなんだろう」といった顔やコメントをすれば、「ここが〇〇でね、ここが〇〇なの」などと形の特徴を表現するようになり、絵がよりそのものらしくなるように特徴を観察し強調するようになります。

(これはエビフライだそうです)

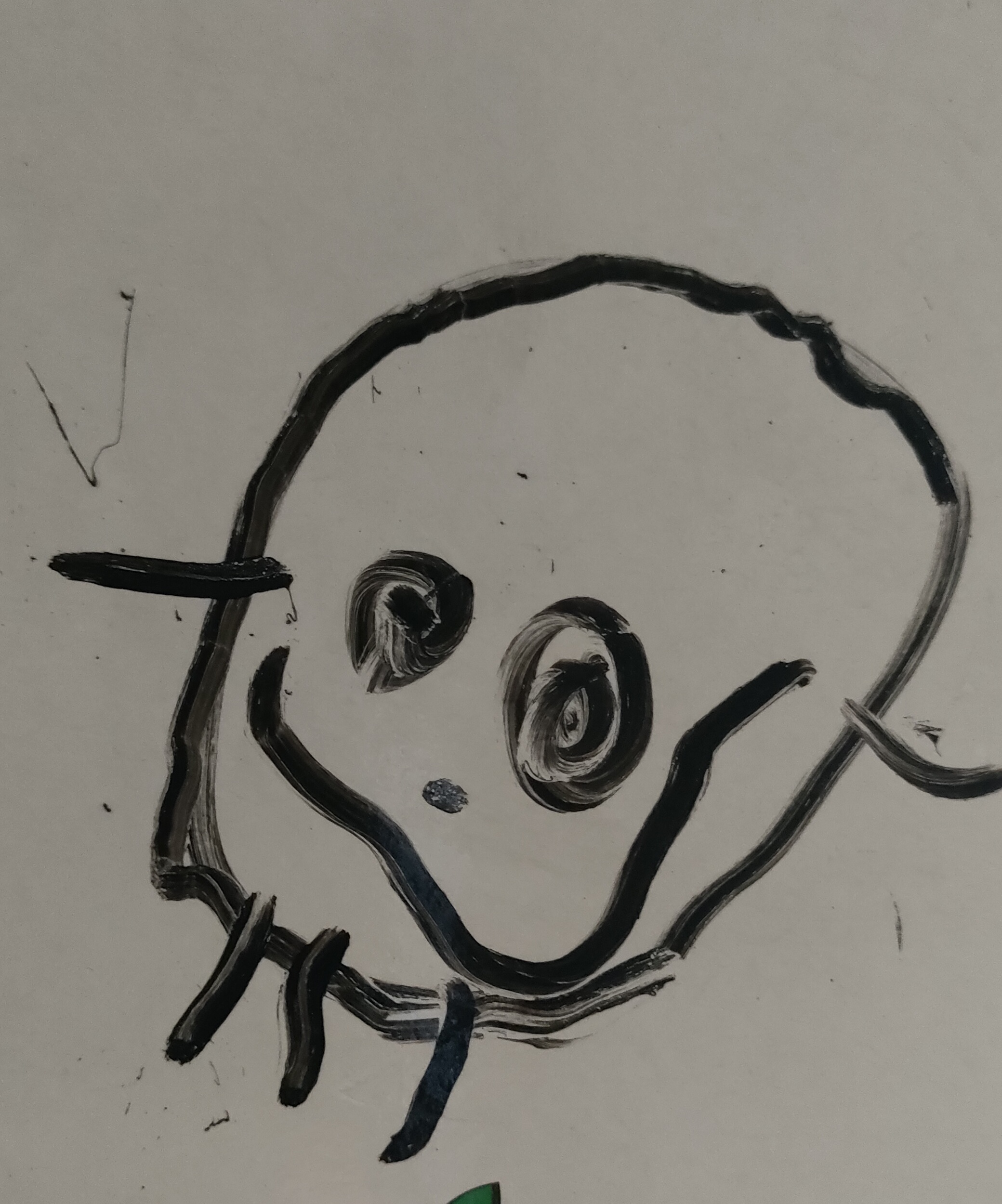

3.前図式期(3歳~4歳半頃)

この時期になると、より人の絵が人らしくなってきます。有名な絵として頭から直接手足が描かれる「頭足人」と呼ばれる図形があります。

(パパ。下にある3本の線はヒゲです)

また、ひとつの紙の中に、人や家、木、車など色々なアイテムが描かれるようになるのもこの時期です。その絵の中では、大小関係はなく、思うように表現されています。また、そこに描かれた絵には繋がりや因果関係、ストーリーはなく、描きたいものを描いているのです。その為、商品カタログのような紙面になることから、「カタログ期」と呼ばれることもあります。

(パパ。下にある3本の線はヒゲです)

また、ひとつの紙の中に、人や家、木、車など色々なアイテムが描かれるようになるのもこの時期です。その絵の中では、大小関係はなく、思うように表現されています。また、そこに描かれた絵には繋がりや因果関係、ストーリーはなく、描きたいものを描いているのです。その為、商品カタログのような紙面になることから、「カタログ期」と呼ばれることもあります。

4.図式期(4歳半~8歳頃)

この時期になると、1枚の紙に風景やカテゴリーが詰められたものなど、繋がりや因果関係、ストーリー性が表現されるようになります。また、5歳頃になると『地面』を描き始めるようになり、

外界をより詳しく理解できるようになってきます。

外界をより詳しく理解できるようになってきます。

ただの動作による現象への遊びから、表現へと変化していく過程が絵から見えてくるのがとても面白いですね。

絵として表現をしていく為に、微細運動の発達が大切になります。絵を描くことだけでなく、道具を上手く操作し、思うように動かすことが出来るという経験が得られるかどうかで、その子の興味関心の幅に大きな影響を与えます。

興味関心の幅が、外界への意識、他者意識へと繋がるため、色々な遊びを通して心と身体を育むことが大切です。

スクールカウンセラーや教育相談所などで働く心理士さんは、グッドイナフ人物画知能検査のような人を描いてもらう絵や、風景構成法、バウムテストなどの描画検査でないと、絵らしい絵に出会うに機会は限定的で、掲示されている絵などを見る程度かもしれません。

新版K式発達検査2020や田中ビネーVなどでは、絵を描くことはなく、形の模写をする様子を見て、手と目の協調運動や微細運動、視空間認知などの力をアセスメントするようになります。

しかし、形の模写の中でも子どもの心の発達について考えることができます。田中昌人先生が提唱された「可逆操作の高次化における『階層―段階』理論」を学んでいく中で、丸を閉じる、十字(ばってん)をかくことの、心的過程を覗く手がかりになります。

ちょっと難しいお話になるので、気力があればいつかまとめようと思います。ご興味のある方は是非ご自身で学んでみて、私と一緒に子どもの発達を楽しみませんか?

PR